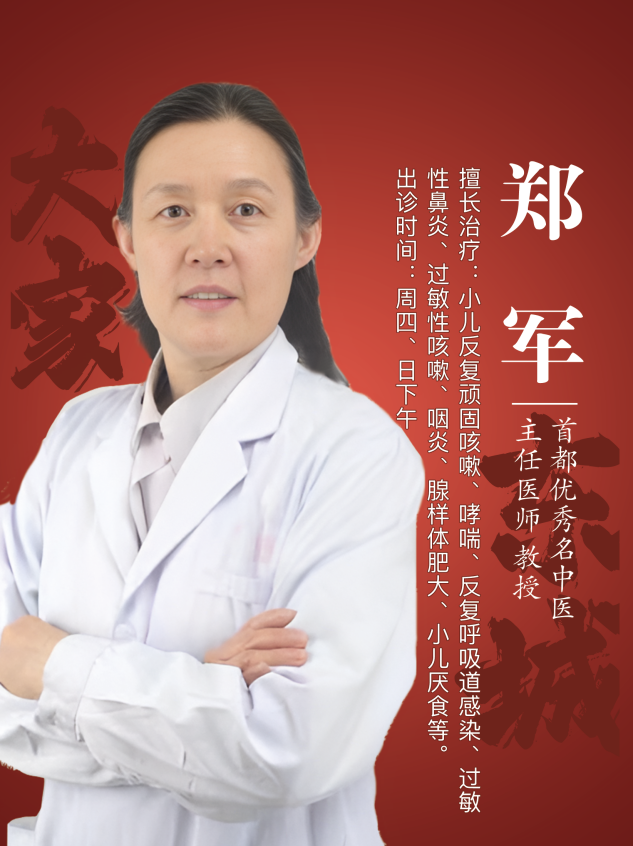

郑军,东城中医医院特聘专家。主任医师、教授,硕士研究生导师,首都优秀名中医。从事中医儿科医疗、教学、科研工作30余年,曾经担任北京中医医院儿科主任、中医儿科教研室主任15年。

擅长治疗:小儿反复顽固咳嗽、哮喘、反复呼吸道感染、过敏性鼻炎、过敏性咳嗽、咽炎、腺样体肥大、小儿厌食、消化不良、生长发育缓慢、腹痛、便秘、积食、小儿湿疹等疾病。对小儿捏脊、推拿、贴敷等外治疗法有深入的研究。

出诊时间:每周四下午16:00-18:00,周日下午13:00-17:00。

当宝宝突然高烧,几天后热退却全身冒出玫瑰色红疹,这很可能是遇到了幼儿急疹,中医称之为“奶麻”或“假麻”。这是一种婴幼儿常见的自限性疾病,中医视角下有其独特的认知和应对之道。

一、 中医眼中的“奶麻”本质

中医认为,奶麻是宝宝感受了风热时邪(类似现代医学的病毒)所致。这股“邪气”从口鼻入侵,首先影响肺和脾胃。正邪相争,宝宝就会突发高热。关键在于,此时宝宝虽然体温很高,但精神通常尚可,吃喝玩乐影响不大,这是区别于其他严重感染的重要信号。当正气(宝宝自身的抵抗力)最终战胜邪气,将之向外驱赶时,邪毒就会透发到肌肤表面,形成热退疹出的典型表现——玫瑰红色的疹子。

二、 为何会“热退疹出”?

这个过程体现了中医“透邪外出”的理念:

①邪郁肺卫(高热期): 风热邪气郁闭在体表和肺胃,正邪激烈交争,故见高热。因邪气相对轻浅,宝宝精神尚好。

②毒透肌肤(出疹期): 经过几天的抗争,正气推动邪气向外透发。随着邪毒通过皮疹排出体外,体温自然下降。疹出标志着邪有出路,疾病开始向愈。

三、 家长如何应对与护理(中医智慧)

中医护理的核心在于顺应疾病规律,辅助正气,促进邪毒透发,并预防并发症:

①高热期(邪郁阶段):

解表散热,补充津液: 保持环境舒适(室温24-26℃),切忌捂汗。可进行物理降温(温水擦拭颈部、腋窝、肘窝、腹股沟等大血管处)。务必让宝宝多喝水或稀释的果汁,补充因高热消耗的津液,防止脱水,也有助于排便排尿排毒。

饮食清淡易消化: 给予流质或半流质食物(如米汤、稀粥),避免增加脾胃负担。哺乳妈妈需忌口海鲜、辛辣、油腻食物。

密切观察精神与惊厥: 精神好是重要指征。若宝宝精神萎靡、烦躁异常或出现高热惊厥(抽搐),需立即就医。中医认为惊厥多与热邪扰动肝风有关。

②出疹期(透邪阶段):

顺其自然,无需特殊处理皮疹: 疹子是邪气外透的表现,通常不痛不痒,1~3天会自行消退,不留痕迹。切忌抓挠或用刺激性药膏。保持皮肤清洁干爽即可。

继续清淡饮食,养阴生津: 热退后宝宝可能略显疲乏或口干,可继续给予易消化食物,适当增加新鲜蔬果(如煮熟的苹果、梨),或煮点芦根竹蔗水(清热生津)。避免过早进补或食用发物(如牛羊肉、鱼虾)。

避风静养: 中医认为此时宝宝“正气”刚经历战斗,相对虚弱,腠理(毛孔)开泄,易受风邪再次侵袭。建议减少外出吹风,保证充足休息,室内适时通风。

四、 何时需要看医生?

虽然奶麻大多预后良好,但出现以下情况需及时就医:

①高热超过3天不退或体温持续高于40℃。

②精神状态差,萎靡嗜睡或异常烦躁哭闹。

③频繁呕吐、腹泻导致脱水(尿量明显减少)。

④出现惊厥。

⑤咳嗽剧烈、呼吸急促困难。

⑥皮疹异常(如出血性、脓疱、长时间不消退)。

理解“热退疹出”是宝宝身体在努力排邪的过程,保持冷静,做好科学护理,这场成长路上的小考验,宝宝在中医智慧的呵护下通常能顺利度过。 记住,密切观察宝宝的精神状态是判断病情轻重的金标准。

注:本文仅为信息分享,不能替代专业医疗诊断、治疗及建议。如有健康问题,请及时就医。责任编辑:王怡萱(EN097)

配资门户网址提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:最好的股票配资平台中央气象台10月21日06时继续发布大风黄色预警

- 下一篇:没有了